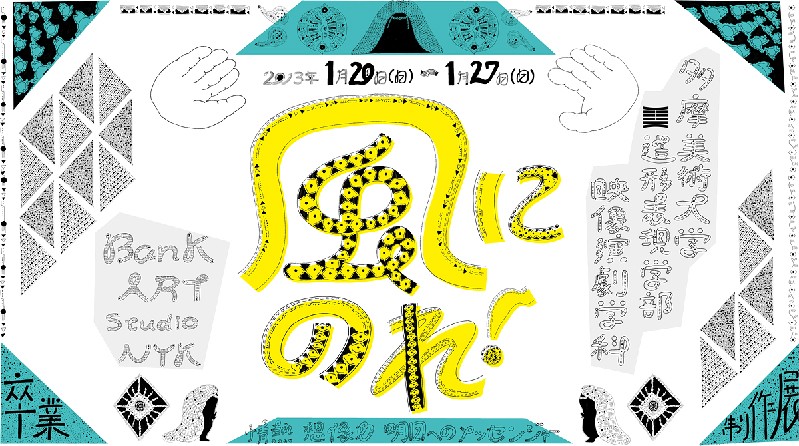

多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科卒業制作展「風にのれ! 情熱 想像力 明日へのメッセンジャー」プロデュース

清水 朋代

作者によるコメント

「そこでは私の作る部分を限定し、作らない部分を受け入れて、お互いに浸透したり拒絶したりするダイナミックな関係を作ることが重要なのだ。

この関係作用によって、詩的で批判的でそして超越的な空間が開かれることを望む。

私はこれを余白の芸術と呼ぶ。」(李 禹煥 「余白の芸術」みすず書房)

展覧会が発信されていくためには、企画立案、実現のための実務、テキストの執筆、そして展示という、大きく四つに分けたこれらのプロセスが少しずつ重なりながら進行していきます。私は今年度の卒業制作として卒制展のプロデュースを選び、運営代表として運営チームとこれらのプロセスを進め展覧会を作り上げていく作業と同時に、展覧会という「見る」空間が「思考」で満ちる、その変遷の「本質」とは何かについて考えてきました。芸術を鑑賞することは、空間に対する暴力から生じた歪みに身を投じて、時間旅行に出かけるようなものです。その異界への遊歩の空間を、私は「余白」と呼称しようと思います。「余白」を想像し、創造するという鑑賞者への在り方。それは、空間に隙間や切れ目を感じさせないように、柔軟な意図を張り巡らせることです。東野芳明氏はTAMA VIVANT第一回展の図録に「卑俗とユートピア」というタイトルでこのように寄稿しています。

「ともあれ、展覧会というものは、すでに見えている表層の現象を映す馬鹿な鏡ではなくて、それを通して、思ってもみなかった、世界の斬新な顔が、独特な切り口を介して、立ち上がって見えるようにする、ひとつの仕掛けであり、特異なレンズであるべきだ。ただ、ここで留意すべきは、前提としての企画者のテーマなり切り口だけが浮き上がってしまう危険性である。観衆は、なにも企画者のテーマやヴィジョンを見に展覧会に行くのではなく、作品を見に行くのである。テーマが、作品群の多様で曖昧な存在そのものによって、優雅に抹消され、消失したとき、その展覧会は成功したというべきか。」

「余白」の空間のなかで、観衆が自由に視線を交差させ、作品と対話し思考することが「テーマが、作品群の多様で曖昧な存在そのものによって、優雅に抹消され、消失した」ということに繋がるのではないでしょうか。

「音楽に耳をすます。そのとき、たしかに、私達は、一つのかたちに耳を澄ましていることに気づく。かたち、フォーム、形式、様式に。かたちを澄ます、といういいかたもできるのか。」(吉増 剛造 「静かな場所」書肆山田)

かつてそこは芸術の根源が素材や物質性に支えられて、鑑賞者が手触りとともに作品と対話する、思考が生まれる場所でした。展覧会において、想像すべき余白の在り方は二つあります。

鑑賞の余白―想像の余白、空間の余白

遊歩の余白―制作者にとっての、遊歩の余白

余白の空間は、野原のような途方もない想像力を必要とする空間とは違います。歩くきっかけがあり、関心や思考を発展させる手がかりがあります。そうしたきっかけや手がかりは秩序として思考のルールを生みます。ルールは自由で、結合や組み替えが軽やかに、風通しよく行われます。無に向かうすべての天命を反転させようとした荒川修作のように、平坦な大地から墓石に向かうような歩みではなく、大きな石や用途を失った土管を大きくまたぎ、くぐり抜け、走り出すような、躍動する生命を生み出す歩行です。耳をすまして私たちが気づくものは、こうした手触りの鑑賞による空間でした。この手触りを、澄まされたかたちを愛でる空間、それが鑑賞の余白です。

「見る人がそれぞれの想像力を働かせて作品を味わうようほんの少しの手がかりを与えるのがキュレイターの役割であって、どの見方が正しくてどの作品がよいといった教科書を見せることではない。」(ロバート・ストア)

展覧会をつくることは、設計という点において建築家でいなければなりません。さらにその中で、余白という空間を想像する点においては、詩人でいなければならないでしょう。展覧会をつくるとき、あらゆる歩みを考えます。形象のもつ色や光の連続を追う歩み、形質がもたらす質量を看取しようとする歩み、発声された響きに耳をすますための歩み。それらを予測し、歩みを止めないためにキャプションや受付での会場整理や、広報活動による作品や展覧会の情報整理が実務として行われます。しかし、ここで留意しなければならないのは、便利でかゆいところに手が届くことばかりを善しとする空間であってはならないということです。至れり尽くせりな空間は、手がかりを越えて、鑑賞者に制作者の意図やこうあるべきという予測されたシナリオを押し付けてしまいます。先回りしすぎれば、呼吸のしやすい空間は、目的を消化するための空間になります。動く歩道をつくるのは私たちの仕事ではありません。ロバート・ストアは展覧会におけるキュレーターの仕事を「ジャズ・ミュージシャンの即興演奏」に重ねています。展示空間に実際にかけてみてはじめて出現する気づきに、瞬時に対応できることが制作者にとっての遊歩の余白だと考えます。

しかし、芸術そのものの根源が、新しいメディアの発掘によって移り変わってきました。素材や物質性に支えられるのではなく、作家自体の身体に根拠を求めるような芸術の在り方が台頭しています。映像演劇学科ではまさにそうした身体を軸に芸術が思考されています。しかして素材や物質性を鑑賞の対象として扱う意識の低下によって、素材同士の干渉による色彩の広がりや深みは減少しましたが、あたらしい鑑賞の可能性が生まれました。それは「つくる」行為がもたらす「物質の変容」そのものを鑑賞する在り方です。つくるという行為、あるいは未完のままものがそこに在る状態は、ものに付加された形相が、形態の変容の中で大きく揺れ、振動にかわり、絶えず続く動的なものであることを意味します。変容が現実に開示される、その刹那を鑑賞する在り方は、「卒業制作展」に密着した観点だと思いました。そのためには制作する私たちも鑑賞者も生きられる身体でいなければなりません。

今回の展覧会において「卒業制作展」はひとつのルールであり、絶対的なテーマでした。なにもしなくても卒制展自体はそこに作品さえあれば行われるでしょう。そうした絶対的なテーマは、均質さを迫るという点でホワイトキューブと等価です。ニュートラルで何かに縛られることも無く、交換可能で無機質な空間は、制度のための美術として、そこにある芸術に無根拠に価値を与えます。いわばホワイトキューブは制度そのものです。しかし、ホワイトキューブによって恒常的に供給されるかのような見せかけの安心や安全は、芸術の渾沌によって簡単に剥離してしまう、実に不安定な要素に他なりません。「卒業制作展」という不動の枠組みを分解し、ざらざらの大地から私の表現の場として再構築しなければなりません。

「卒業制作展」は制作する私たちの名付けようも無い歩行のテンポ、「無題」の騒音と考えました。これらの作品のほとんどは展覧会の直前まで制作が行われています。作品から発信されるテンポは不揃いで、ときには立ち止まることを迫り、ハチャメチャで困惑させるかもしれません。しかし揺るがされた歩行は、日常の喧噪から自己防衛的に生み出された歩みでは気づかなかった「価値」や新しい「関係」をすくいとることができるのではないでしょうか。

展覧会を設計するにあたって、さまざまな試みを行っています。まずひとつは卒業制作展に自分たちで名前を付けないというものです。「風に乗れ!~情熱 想像力 明日へのメッセンジャー~」は名もなき占い師に依頼し、自分たちで命名することを放棄することに決めました。「卒業制作展」とはなにか、それに命名することの価値とはなにか、さらには私たちを取り巻く制作環境という枠組みに疑問符を投げかけることで、なににもおびやかされないリアリズムを作り出そうという試みです。これは卒業制作展という不動の枠組みを分解する思考の作業に役に立ちました。そしてもうひとつはホワイトキューブではない空間に挑むことです。会場となるBankART Studio NYKは、日本郵船の湾岸倉庫跡を利用した地上3階建ての空虚な空間です。ホワイトキューブのような安全な環境や安定した設備がないどころか、高い天井と音の反響は作品の自由を制限する空間です。こうした環境は、置くだけで作品になってしまう「制度」を削ぎ取ってくれました。さらにもうひとつの試みは、表現形態の壁を越えたダイナミックな導線をつくることです。卒業制作展はグループ展であり、一年かけて作品を作っていくので、程度場所を先に提示しておかなければなりません。そのなかで注力したのは作品と作品同士がぶつかり合うような導線です。まず、歩行に合目性も持たせないために、展示、上映、演劇を階ごとで分けるのではなく、一度発表形態の所属から切り離して、BankARTの空間を何度も歩き回って作品同士を並べていきました。作品から発信されるテンポによって、鑑賞者に立ち止まることを迫り、ハチャメチャで困惑させなければなりません。そのために、それぞれの作品の表現空間を孤立させるのではなく、広がりを持てるような作品配置にして、作品同士が対話をするような導線を考えました。これは、写真作品を鑑賞する歩みのなかで上映作品を見たときにどこか繋がってしまう、あるいは反発するそういった思考空間の創造です。それぞれの作品はBankARTの空間のなかでどういった響きをみせるでしょうか。展覧会の最終日まで変動し続ける芸術の根源を目の当たりにできることを願っての展覧会です。

担当教員によるコメント

プロデューサーのコンセプトと展開した内容が一致していて気持ちいい仕上がりだった。イベントのデザイン・コンセプト、シンボルマーク、イラスト、ロゴ・デザイン、空間デザイン、展示の表記、サイン・デザインなど、すべてが統一された方向に向かって収斂していく様が観客にも伝わったと思う。

横浜BankARTは、空間的、時間的制約の多い場所だ。その中での仕事には困難が付きまとう。照明、音響、展示方法はとくに難題だ。プロデューサーが最も難渋したところではないだろうか。

しかし、全体にまとまっていて、難点を克服していた。

われわれが生きている今という時間はどんな時代なのか。このテーマは、これからもずっと付きまとう。プロデューサーの仕事には終わりはないだろう。

教授・萩原 朔美

- 作品名多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科卒業制作展「風にのれ! 情熱 想像力 明日へのメッセンジャー」プロデュース

- 作家名清水 朋代

- カテゴリー