BLUE CUBE(仮称)にて「新施設構想のための実験プログラムVol.2」を6月25日に開催しました

2025年6月25日(水)にBLUE CUBE(仮称)にて「新施設構想のための実験プログラムVol.2」を開催しました。同会場は八王子キャンパスに隣接する大型⾷品卸売専⾨店跡で、今後は美術館や多目的スペースを備えた新しい形の全学施設を検討しています。同会場の可能性を探る試みの第二弾として、学生と教職員など本学関係者向けにイベントを行いました。その模様をレポートします。

A: It was also about B, and it even involved C. B: Blue Cube also contains A.」の様子

「新施設構想のための実験プログラムVol.2」レポート

イベント会場内に入ると、その広さに圧倒される空間、そして、奥行きのある高さも備えた形で存在する「BLUE CUBE(仮称)」は、敷地面積は9260平方メートルで、もともとは生鮮食料品から調理器具まで販売する会員制卸専門・METRO多摩堺店でした。その跡地に多摩美術大学はあらたな美術館の創出を目指して、土地・建物を取得しました。

2025年6月25日、その地で新施設構想のための実験イベントの第2弾を開催。絵画学科油画専攻・雨宮庸介准教授を中心に教員や学生、卒業生を含む学外の協力も得て組み立てられたイベントで、タイトルは「A:思えばそれはBの話でもあったし Cさえも含まれていたの」とあります。

BLUE CUBE(仮称)の広大な施設内でさまざまなプログラム/展示が行われていますが、軸となっているのは3つのVR体験スペースです。メインといえる会場の中心には、イベントタイトルを冠した「A:思えばそれはBの話でもあったし Cさえも含まれていたの」VRスペースが、来場者を出迎えます。雨宮庸介准教授のMETROと多摩美についての個人多的な記憶や入手経路にまつわることが織り込まれたVR作品をまず体験します。VRを体験したあとには、VR映像と会場の境のあいまいさを実感し、「今ここにいること」をより強く感じさせられることになります。

他にもVR体験会場が2つあり、VR「窓についてのVR習作」では、バルーンに吊るされたフライヤーの真ん中をちぎって「窓」を開け、浮力と重力の整合性をとるさまを傍観することになります。VRゴーグルを外すとVRで見ていた会場と同一視点のリアルな会場の中で、その後のバルーンの姿を見ることになります。

また、VR「鳥のこえをきくためのVR習作」では、目の前にある冷蔵庫がVR上で映し出され、自動でドアが開閉され、外からは鳥のこえが運び込まれるさまが描かれています。VRの中の過去の現実と自分が存在している現在の現実を同時に体験することで、実際には、起こりそうで起こらない「勝手にドアが開閉される」違和感と現実の境をあいまいにさせられます。

メイン会場隣の広大な実験スペースでは、キャベツをかぶった走行ロボットが右へ左へと走り回ったり、来場者に不思議な面白さを伝えています。また、時間帯によっては、複数人による歩行や窓拭きのパフォーマンスなども見られました。

その他の作品や展示では、「Apple」があり、これは雨宮庸介准教授が活動初期から継続的につくり続けているシリーズです。小さな展示室にポツンと佇むひとつのAppleの姿の存在感に、ずっと立ち尽くし目を凝らす来場者の姿がありました。

「山フーズのケータリング」では、これはBLUE CUBE(仮称)という場所が持つ空気感や今回のイベントにインスパイアされ、「食べられる石が飛行する(かもしれない)」仮説を検証するケータリングを出品。

また、「1300年持ち歩かれた、なんでもない石」は現在進行形のアートプロジェクトで、「なんでもない石を持ち歩き、引き継ぐという最小行為から「1300年」というスケール大きさを通して、人々の想像力を引き出そうとします。

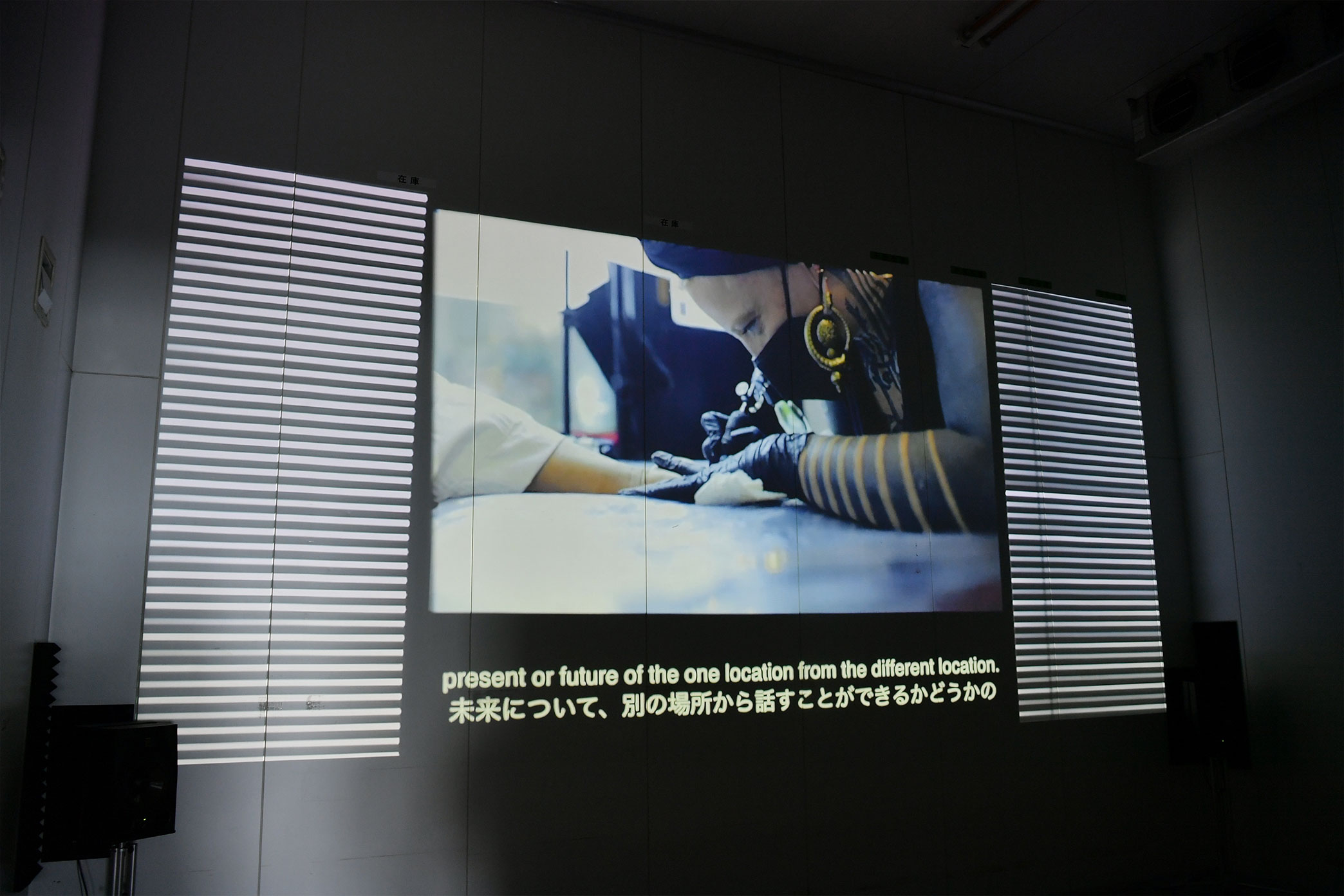

「石巻13分 の記録映像」では、東日本大震災から10年後のReborn-Art Festivalに向けて制作され、本作は「誰もが当事者への配慮をもって語り合える構造」へと、二項対立を脱却させる試みとして、現地でのリサーチを控え、雨宮庸介准教授が当時住んでいたベルリンと石巻、そして母親の住む場所を線で結ぶ構成が採られました。

ラジオの公開収録も実験イベントの一環で行われ、雨宮庸介准教授と海野紀恵アナウンサーがホスト役になり、13:30、15:00、16:30、17:00、18:30と5回に分けて、各回30分間オンエアーされました。また、それぞれの回で違うゲストを招く形で行われました。一回目は本イベントにおける施設の定義自体を考えながら、施設を動的に考えていこうといった趣旨で始めた経緯を雨宮庸介准教授が最初に答えました。そして、「どうなるかわからない感じでやっているが、やってみないとわからないもの」と、イベントが始まってみての実感を語っています。一回目のゲストは附属美術館学芸員の渡辺眞弓さん。専門はフランス近代美術史で、研究対象は19世紀末に誕生した低廉住宅。あまり知られていない研究分野について、ゲストを交えてのトークが進んでいきました。

1Fの会場から3Fへ移動し、駐車場スペースに出ると新緑が目の前に広がり、施設内とは違った趣がある中で、清水将吾准教授による「哲学カフェ」が行われていました。普段は大学内のリベラルアーツセンター1Fで行われていますが、本イベントでは青空の元で開催されています。今回のイベントの出品作品を鑑賞した上で、参加者がテーブルの上に自由に描けるように一枚の紙が全面的に敷かれ、それぞれがペンを持って、人の意見に耳を傾けたり、自身の考えを整理するためにペンを走らせたりしています。会場でのVR体験について、自らの幼少期の体験、自分の夢についての体験、自分の記憶との接点など、関連づけて感想を述べる姿がありました。また、VRに関して「映像を見ているのか、見せられているのか」といった問いや、不思議な感覚として自分の体が自由のきかない点で金縛りに似ていると感じた、といった感想も寄せられました。さらには、「戦後28000日など風化されることを呼び覚ます言葉があった」など、ヴァーチャルとリアルな世界のさまを織り交ぜながら、グループは会話を深めていきました。

BLUE CUBE(仮称)といいうスペースで行われた2回のイベントを通じて、どのような施設へと変貌を遂げていくのか、今後の展開が楽しみです。

「新施設構想のための実験プログラムVol.2」各イベント詳細

今回のイベントはたった1日6時間だけのプログラムでしたが、単なる展示場所にとどまらず、長時間滞在し体験を伴う鑑賞にも耐えられる空間なのかなど、様々な実験が行われました。配られたリーフレットに掲載された内容を当日の写真とともにご紹介させていただきます。

①「A: 思えばそれはBの話でもあったし Cさえも含まれていたの A: It was also about B, and it even involved C. B: Blue Cube also contains A.」

このタイトルは約1ヶ月前、今回のイベントについて考え始めたばかりの時に、湯浅良介さんとお話ししていたことをもとに精製したものです。『ダロウェイ夫人』をモチーフに、作者であるヴァージニア・ウルフをはじめとする、3人の女性を描く「めぐりあう時間たち」などを材料に、映画におけるオムニバス形式や群像劇、もしくはそれらのより現代的な“更新”について話すことは、自分自身の制作における関心とも重なり、とても刺激的でした。さらには、「個人史と美術史と世界史を同時かつ立体的に発話すること」という美術の特性のひとつと、その“更新”について同時に考えることが、今回のイベントで要請されていることに相似形をとれるのではないか。そんな「仮説」のようなものが今回の出発点です。

この会場は⼋王⼦キャンパスに南接する⼤型⾷品卸売専⾨店跡で、現在は美術館や多⽬的スペースを備えた新しい形の全学施設としての運営を検討中です。今回は同会場の可能性を探る2段階⽬のイベントとして、雨宮作品を中心に、教員や研究室、学⽣・卒業⽣の参加により、空間のもつポテンシャルや、この場所に存在しうる教育や研究に有効な資源の在処、加えてそれらの可塑性をそっと顕在化させるための試みです。

このイベントは13時から19時までを公開時間とし、旧METROの⼤きな⾯積を占める冷蔵庫でできたバックヤードを含む、建物全体を使⽤します。今回新たに制作された、この建物を舞台としたVR作品は、⼋王⼦校舎やBLUE CUBEの歴史と個⼈的な歴史が交差するもので、この場所の新たな解像度の獲得を促す体験となるはずです。また同時に、今後リノベーションが⾏われていくその場所にとっては、ある種の記録にもなるでしょう。VR作品以外にも展⽰や建築模型パフォーマンス、ケータリングやラジオなどがお互いに緩やかに関係を結びながら断続的に⾏われていきます。「この場所に立ち、この場所について思いを馳せるあなたに思いを馳せる」そんな試みをぜひご体験ください。

雨宮庸介

2025年6月22日

②VR 「鳥のこえをきくためのVR習作」

《雨宮庸介2025 VRヘッドマウントディスプレイ 2分30秒 ループ》 ドアの本質を描いた作品である『モンスターズインク』や、『ドラえもん』に登場する「どこでもドア」は、共にここではないどこかといまここを繋ぐ。ならば擬似的なドアとして、VRヘッドマウントディスプレイ(HMD)について考えることもできるのではないか。 しかし、雨宮はVRHMDを「どこかではないここに丁寧に連れ戻し、この世界そのものについて肯定を試みる」ためのデバイスへと裏返す。今は使われていないバックヤードは、複数の小部屋ごとに温度管理された冷蔵庫であった。 VRの冷蔵庫が開閉され、食品用の搬入口が開く。外からは鳥のこえが運び込まれる。

③《石巻13分》の記録映像

雨宮庸介 シングルチャンネルビデオ 13分30秒 《石巻13分》は東日本大震災から10年後のReborn-Art Festivalに向けて制作された。会場となる日和山では、実際に多くの人が津波を逃れ、親族や財産が流されるのを見た。 震災から10年の節目にコロナウイルスの蔓延する状況で、雨宮は「地震や津波の当事者性はパワーに基づくので同心円的構造だが、コロナ渦は世界中に広がったのでハイパーリンク的」であると語る。本作は、その中間にある「誰もが当事者への配慮をもって語り合える構造」へと、二項対立を脱臼させる試みとして、現地でのリサーチは控え、当時住んでいたベルリンと石巻、そして母親の住む場所を線で結ぶ構成が採られた。 新施設構想よりも過去の作品である本作は、「個人史と美術史と世界史を同時かつ立体的に発話すること」という、今回新たに設定されたテーマをすでに内包していたように思える。

④冷蔵庫に入ってドアを閉められる体験

《2025旧METRO時代の冷蔵庫、オーディエンス》 ときに雨宮の展示室への入り口はロッカーにつながっている。冷蔵庫に入って冷蔵庫から出てくるときの体験は、入り口から入ってロッカーから出てきたときのイリュージョンとなぜか似通った感覚を与える。 哲学者ジョージ・バークリは、「事物が存在するということは、知覚されているということに等しい」と考えた。では冷蔵庫の中に入っているときの、誰からも知覚されていない食料の一部であった私もまた、世界に存在しなかったということなのだろうか。

⑤Apple

《雨宮庸介2007(2019に加筆) FRPに油彩 林檎実物大》 雨宮が活動の初期(1999年)から継続的につくりつづけているシリーズ。溶けた形状のものがひろく知られている。現在では「林檎の木材」を素材にしているが、この作品を含む初期のものはFRPを使用している。 大型食品卸売店としてのストラクチャーを活かす新美術館の構想も、本来展示されることのない「まだ溶けてない」林檎も、一般的に見せないはずのものを露わにしてそのままにする。 雨宮は初期から一貫してVとRをテーマとしてきたが、ここでは「一般に見せないはず」のヴァーチャルなものを、リアルな場へと「露わにしてそのままにする」という反転した現実の溶かし方が見られる。

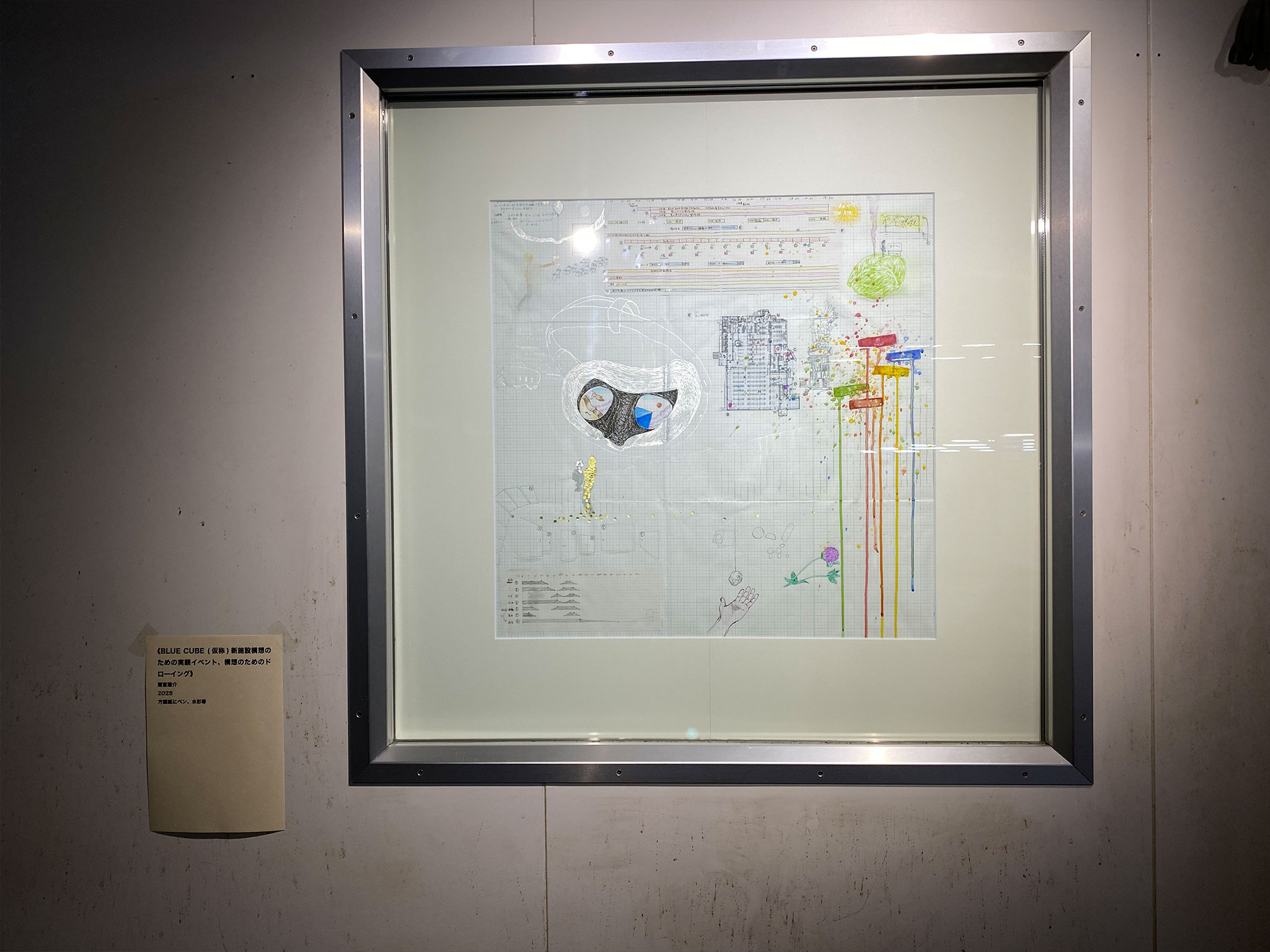

⑥BLUE CUBE (仮称)新施設構想のための実験イベント、構想のためのドローイング

《雨宮庸介 2025 既存のガラス窓枠をクリーニングしマットをはめた額装、方眼紙にペン、水彩等、構想やタイムテーブルなど》

⑦山フーズのケータリング

《山フーズ2025》 アートやデザインのイベントを中心に、意外性のあるケータリングで評判を呼ぶ山フーズ。BLUE CUBEという場所がもつ空気感と、今回のイベントにインスパイアされ、「たべられる石が飛行する(かもしれない)」という仮説を検証するケータリングを出品予定。

⑧1300年持ち歩かれた、なんでもない石

《雨宮庸介2014 – 3314》 国東半島芸術祭をきっかけに、2014年から3314年に向けて始まった現在進行形のプロジェクト。6人の「イシモチ」が「なんでもない石」を持ち歩き、5年ごとに次の「イシモチ」へと引き継いでいく。ウェブサイトからは石の系図や地図の確認ができる。 2011年、アートが震災に包摂されてしまった実感から、今度は大きな厄災を包摂してしまうアートプロジェクトを始動しなければならないとして企画された。 「なんでもない石を持ち歩き、引き継ぐ」という最小限の行為から、「1300年」というスケールを通して私たちの想像力を最大限引き出そうとする。本作は、最小限のリノベーションで大型食品卸売店跡を「引き継ぐ」ための、今回のイベントに重ねることも可能だ。

⑨Aのはなし

《ラジオ公開生収録2025》 美術大学内にすでにあるクリエイティヴなコンテンツを、効率的に顕在化させるツールの実験としてのラジオ。それは、研究と教育の機関である大学内の展覧会を構成する要素として最適なのではないか?この仮説を検証するために、1時間半に一度の間隔で公開収録、および放送を行う。

⑩この場所にある日常的な活動を肯定したり眺めたりするための実験

《フロア各所》 毎時0分あたりから3〜5分程度のアクション

⑪展示室案B:長い展示室 (新施設のための温湿度管理された展示室検討模型/ scale 1:1)

《湯浅良介研究室2025水糸》

⑫VR 「窓についてのVR習作」

《雨宮庸介2025VRヘッドマウントディスプレイ4分4秒ループ》 私たちが意識して窓を覗き込むとき、カーテンの隙間から見える他人のしぐさや、道路を走る車のように、見られることに無意識なものが見つかる。反対に、見られることを意識してつくられたショーウィンドウや、一斉に夕日を反射する街の風景としての窓を見るとき、それらを無意識に眺める私たちがいる。意識がこちらにあるときは、あちらには無意識があり、あちらに意識があるときはこちらに無意識がある。 バルーンに吊るされたフライヤーに「窓」を開けて、浮力と重力の整合をとる。すると結果的に、この場の気圧の差や微風など、環境の細かな特性が意識の俎上に上る。このとき、重さを調整する人の手から空間そのものへと、作品の主体性が移行する瞬間を捉えることができる。 同時にこれは、映像作品としてのVRから彫刻作品としてのVRへの展開をたしかめるための実験でもある。

⑬哲学カフェ

《清水将吾+参加者》 「たまび哲学カフェ」は『左右を哲学する』の著者でもある清水将吾が主催する第3・5週目水曜日の14:00〜16:00にかけて行われるイベントで、普段は大学内のリベラルアーツセンター1階学生ラウンジにて開催される。 今回のイベントでは、出品作品の鑑賞からスタートし、椅子とテーブルとホワイトボードを用意した屋上の屋根付き駐車場で哲学対話を行う。 清水は通常の講義でも芸術と哲学の並走をテーマにすることがある。今回のイベントの中で開催される哲学カフェは、まさにVRやパフォーマンスといった作品との並走状態に置かれることになるが、哲学カフェ自体もまた、レクチャーパフォーマンスとして他の作品と並走している。 美術と哲学が本当に並走し始めるとき、そこではどんな化学反応が起こるのだろう。

⾬宮庸介(構成・出演)、湯浅良介研究室(空間制作・フロア隊・ラジオ公開収録ゲスト)、⼤平智⼰(舞台監督・照明)、清水将吾(哲学カフェ・ラジオ公開収録ゲスト)、布施琳太郎、渡辺眞弓、相馬雅代、長坂佳枝(ラジオ公開収録ゲスト)、海野紀恵(ラジオ公開収録司会)、⼩桧⼭聡⼦/⼭フーズ(ケータリング・ラジオ公開収録ゲスト) 、飯⽥将茂(VR撮影・編集) 、JACKSON kaki、伊藤道史(VRテクニカル)、 千葉広樹(コントラバス演奏) 、橋⽖皓佐(クラシックギター演奏) 、青柳正規、内藤廣、原田花楓、太田愛里咲、沖横田夏美、蛇沼諄、吉田宇希、大條由樹、深澤命、林英資、深澤椋、MIAO Yutong、比嘉勇吾、QIAN Ni、加藤和基、猪股紗葉、武田優芽、八巻和香(VR出演)、石井彰、照木聖夜、高橋夏樹、髙橋涼之介、長谷川桜、進藤陸、桒原菜緒、小野寺正樹、田中耕大(VR出演・オペレーション)、呉仲男、須藤菜摘、田村佑香、QUE Enna、小野真理恵、川久保惟人、長友空青、内田裕士、鈴木音椰(VRオペレーション)、桐⼭明⽇⾹(英訳)、⽥坂和実/DUSTBUNNY、乙川智輪(インストール)、アディリジャン・ヌリマイマイティ(音響)、妹尾亮太(ラジオディレクション)、四宮スズカ(ラジオ)、内⽥詢乃(マップ制作)、三田航平(解説文)、⿅野震⼀郎(ブレインストーミング) 、百瀬梓(デザイン) 、松⽥愛⼦(制作管理)