美術学部 工芸学科

▼平成12年度入学試験

入学定員―60名

入学試験科目・配点・日程

2月13日(日)

人物描写(100点)―10:00〜16:10

(12:30〜13:40は昼休み時間)

2月14日(月)

立体物造形(100点)―10:00〜13:00

2月15日(火)

国 語(100点)―10:00〜11:30

外国語(100点)―12:00〜13:00

▼実技問題

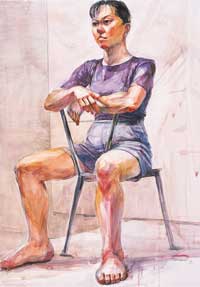

人物描写(5時間)

モデルを水性絵具で描きなさい。

(用紙は縦位置とする)

使用紙:ミューズタッチ・B2

立体物造形(3時間)

「自分」をモチーフにして、造形しなさい。

使用:粘土(陶土)

▼実技問題出題のねらい・意図、採点のポイント

『工芸がおかれている状況』『時代の動向』といったものについて、出題者であり、造り手でもある私達がどう感じとっているか、お話ししたいと思います。そのほうが直接ではないものの、出題にいたる背景の理解を深めていただけるのではと考えます。

『名は体を表す』という言い方があります。ところがこと『工芸学科』について言えば、名は実体を表しにくいものにしています。ならば何故使ったのか。実はその名に代わり、これが当大学の見解としたものに統一しきれなかったからです。私なぞは「工作」がいいと主張しました。固定しきった工芸的枠でよりも、もっと「つくる」ことの原点をたづねる必要、今こそありと観るからです。名は工芸の複雑化、混迷化を体し、名を統一できないこと自体、工芸系が如何に時代に大きく揺さぶられているかの証です。

「教え手であり、造り手でもある私達」は今という時代を全身で感じとろうとしていますが、従来の工芸概念を守って造ることに時代の必然を見つけにくくなっています。さらに従来の概念やパラダイムに疑問をもちはじめ、時にはそれを超え、構築しなおす必要を制作に即して実感してもいます。それは卒業生つまり次世代にも継承展開され、評価も得、その動向を確実に、という事実もあります。

『工芸の概念』はそもそも今世紀の初めパリ万博にあわせ西洋美学のパラダイムを取り入れたことに始まります。手仕事中心の社会から工業化そしてさらに高度産業化へと展開、あわせて、概念、呼び方も手直しという歴史を背負っています。しかし当初から約100年を経、今や手でも、モノでもない「非物質」つまり「電磁波」によるメディアが世界規模のコミュニケーションの主役です。その上「近代」そのものに行きづまりが露呈、それらの根本的大変革を為さずして21世紀を展望できなくなっています。したがって工芸たるもの、アートの一員なら、その動向に予見を汲みとり、新しい価値概念を構成できるか問われているのです。それに応える力なくしては、過去を守るだけの工芸家でありえても、時代を拓くアーティストたりえません。

『時代の大きな変わり目には、必ず新しい表現が出てきました』。工芸学科を志望する若者はそうした状況の真っ只中で21世紀を形づくっていく人達であって欲しいと期しています。大学は職業訓練校ではありません。

『出題の基本構想』として、変化と変革の未来を見さだめがたい時ゆえに、美術の基本に帰り「つくる」「描く」をおさえておきたいと考えました。この基本にむかって訓練し、興味を持続させれる学生でさえあれば、在学中多角的にもみあう機会を、私達が全経験をかたむけてつくれば、各学生が「何を」「なぜ」「どう」つくるかを、21世紀にむけて展開するいのちを持っているはずです。運よく感動のシーンにめぐりあわさせれば、急成長をものし、造り手としての人生を垣間見れるのではと考えています。未来、21世紀の予見力を期すには、出来るだけ型にはまらない、柔軟な、つくること、描くこと大好きの学生にめぐりあわねばならない、そうした狙いをこめて出題しました。

『土という実材』でどの程度の造形力をもっているか。どの程度のことに関心をもっているか。自分と時代との関係をみつめる思考をどの程度身につけているか、それらをさぐりたいと思っています。

『人物の描写』は、モノの形をとらえる力を見ぬきたいと考えてのものです。願わくば描く基本を身につけていて欲しい。描く楽しさが少しなりとも伝わってくればなお素晴らしい。独自の解釈があればもっとすごい。しかし、そこまでは期待しないという気持ちです。

『採点のポイント』としたことは次のようなことです。「つくる」「描く」の訓練がなされているか。自分を鍛えることを日常化しているか。思いつきではなく、自分と応答し自分に納得して出してきているか。自分のモノを客観する目を培っていそうか。その人ならではのものを出す意欲がうかがえるか、など。

『選ぶのに多数決は如何がなもの?』1コース20名ばかりの中から特質ある人を掘りおこしたい時には多数決はそぐわないと思い、選ぶのは陶、金属、ガラスと各コース別、しかもコース内でも選び出した人の目がうかがえるくらいの、選んだら在学中面倒みるくらいの意志で選びたいと考えています。

造形に土を使って後悔したことがひとつ。陶コースのみの出来事でしたが怖い問題でした。いわゆる戦後の前衛陶芸について、当時なりの時代との関係無視、スタイル鵜呑み、そんな真似でしかないものを散見したことです。出題ポリシーの否定なので、除きました。

文責 中村錦平