米倉守 「一光の水」

手漉き和紙は素材ではなく表現力そのものです。墨、アクリル、パステルを使って友人だった故田中一光さんの「水」をなぞって“追悼”しました。墨が抜群で「紙墨相発」、紙と墨の力に負いました。パステル等でささくれ立つ紙質を表現に変えたかったのですが、力不足は如何せん。それにしても原稿書くより楽しく悔しかった。意匠と芸術のちがいは不発に終わりました。もっとやりたい。

武田厚 「好日」

手漉き和紙のさまざまな技法を間近に見たのははじめてであった。独特の臭いとうす明りの中でくり返される単純な手技を飽きもせず終日ながめていた。光と水と手技のリズムが強く印象にのこった。手技は、和紙が水から誕生するのを優しく手助けしていた。それは限りなく繊細な息遣いを強いられた厳粛な儀式のようでもあった。誕生した紙は、それぞれ一つの完成した表情をしていた。幸い私にはそれを折りたたむことしかできなかった。

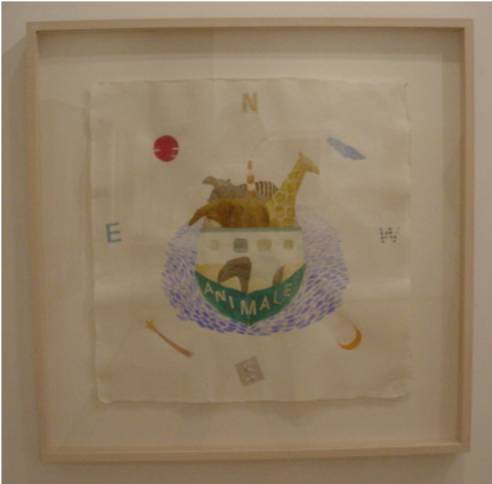

齋藤将 「ススメ」

キャンバスに慣れている理由か、和紙による描画が単純に苦労した。紙イコール水彩という発想からアクリル絵具での制作を試みたが和紙は意外とデリケートな素材であり、しつこく紙の表面をいじくっていると紙の繊維がはがれてくるので何回も失敗しました。

新表現という事であるので、和紙の白を生かす構図とコラージュでの作品に仕上げました。納得はしてませんが、一つの形として残せたと思います。

志水堅二 「LILY」

古典手漉き和紙による新技法ということだが古典どころか通常の和紙も使ったことがなく、制作は大変苦労をした。発表するまでもう少し試行錯誤したかったというのが正直なところだ。

和紙の肌合いを生かした作品を制作したかったので余白を大きく取り、色は黒のみでシンプルに版画のような雰囲気にした。

キャンバスよりも表面が弱いので最小限の仕事量で完成度をもたせるように心掛けて制作した。

金森昭憲 「東尋坊」

−再会−

福井の青い昼さがり

東尋坊の崖っ淵、

己の姿写し出す。

試行錯誤の堂堂巡り

なかなかどうして波打ち際。

大網小網に絡まって

傍ら 彼奴 (きゃつ) らとこんにちは。

by金森昭憲

杵島洋人 「遼遠の地」

今回は「揉み紙」の技法を用いました。まず墨を全体に塗り、その上から胡粉を十回位塗り重ね、乾いたら紙を折り曲げて胡粉を剥落させて墨を出し、モチーフを描きこむという工程で制作しました。「揉み紙」自体はそれ程目新しい技法ではなく、画面全体のマチエールとしては経験があるのですが、偶然性に依るところの多いこの技法により、面白い効果が得られたと思います。

岡村有希子 「フラワーシャワー」

橋本トモコ 「グリム」

今回、和紙の制作ということで久しぶりに木版画に挑戦してみた。

岩野さんに漉いて頂いた特厚の和紙4枚と市販の薄口の和紙、礬砂引き6枚、礬砂無し6枚の計16枚刷った。それぞれ同じように刷っているつもりでも和紙によって大きく発色が違う。普段、安定した基底材の上に自分の思った通りの色を出す作業と違い、刷った紙をはがすまでどのくらいの色が出るのかわからず、また、やり直しもきかず、非常に緊張を伴った作業となった。仕上がりは、いささか完成度が欠けてしまったが、これを期に和紙に再び向き合いたいと思う。

オープニング風景(1月28日)