「古典手漉き和紙による新技法」

平成14年度共同研究 研究成果報告書

「共同研究作品展」

平成15年1月28日(火)〜2月6日(木)

多摩美術大学造形表現学部造形学科研究室

「共同研究作品展」概要

目 的

2年間かけて行った古典手漉き和紙の研究成果を発表することを目的とする。研究室で発案し特別注文した古典紙(特厚雲肌麻紙、特厚鳥の子紙、白土入り特厚麻紙、白土入り鳥の子紙)に、各自が工夫した顔料や技法などをそれぞれ提案し、作品として具体化してみる。そして、日本画と洋画という境界を越えた新しい絵画表現の展開を示すことにより、日本独自の素材である和紙の可能性を再認識してもらう。

日 時 2003年1月28日(火)〜2月6日(木)

午前11時〜午後7時(最終日午後5時まで)

場 所 ギャラリー北村

東京都港区南青山5−1−25 北村ビル102

作品出品者名 大津 英敏/平松 礼二/高橋 幸彦/田中 康夫/松下 宣廉/北條 正庸/米倉 守

武田 厚/齋藤 将/志水 堅二/金森 昭憲/杵島 洋人/岡村 有希子/橋本 トモコ

特別講師 松村 忠祀(福井市美術館館長)

展示風景

越前和紙と近代日本画

松村 忠祀

越前産の和紙の由来は、古く、奈良時代に既に漉かれていた。正倉院文書の中に当時越前で漉かれた楮紙が沢山保存されていて、そ紙質も良質であったことが知られている。特に中世以降、越前で漉かれた奉書・鳥ノ子は、福井県今立町(旧岡本村)の特産で、日本の和紙の代表的な産地として知られてきた。

越前産の和紙は、古い時代から中世、近代へと数々の紙漉きの高度な技術とその変遷を重ねつゝ、越前和紙としての紙質を確立させてきた。即ち楮(こうぞう)の繊維でつくった奉書の紙質と、楮と雁皮(がんぴ)と三椏(みつまた)をまぜて漉きあげた鳥ノ子の紙質に、更に麻などの繊維を適宜に加えて、良質の日本画用の和紙を目指していった。そのことによって越前和紙の世界は、より近代日本画における絵画表現の上で、極めて良質の効果を生む紙質の画紙が、今立の旧岡本村の岩野平三郎家などから生まれていった。そして奉書は、岩野市兵衛家で漉かれてきた。

先代岩野平三郎翁と近代日本画の巨匠たちの足跡は、『岩野平三郎手記』岩野家所蔵書簡集刊行会編集(平成十三年)中に、近代画紙の良質な越前和紙を生みだすまでの御苦心が記録されていて、大変興味深いものがあった。

例えば京都画壇のくだりでは、竹内栖鳳画伯の求めた画紙として越前和紙の世界に栖鳳紙を漉き、楮に竹の繊維を加えた唐紙質風の画紙を好み、東京画壇の横山大観画伯は、鳥ノ子の紙質に奉書の柔かさを加えたような画紙を好まれ、そこで岩野氏は、楮に少量の雁皮か麻の繊維を適宜くわえ、鳥ノ子紙よりも白味の勝った画紙で、程々の厚さを好まれたと記されている。

小林古径、前田青邨画伯は雁皮性の画紙を好まれ、川端龍子画伯は麻紙が好みで、冨田渓仙画伯は、純楮の白味の強い薄系の画紙を好まれたようである。このように近代の越前和紙は、多くの我が国の近代巨匠が求めようとするそれぞれの個性的絵画表現に適した紙質の画紙を、巧みにとらえて、創出させていった。その第一人者が岩野平三郎翁でもあったのである。

画紙には、彩色にすぐれた紙質は雁皮紙で、墨色には楮紙、にじみと墨色に好まれるのは麻紙であり、こうした原料の特質を、近代の越前和紙の先人たちは、近代日本画の創造者に画紙の世界に手向け続けて止まなかったのである。

(福井市美術館館長)

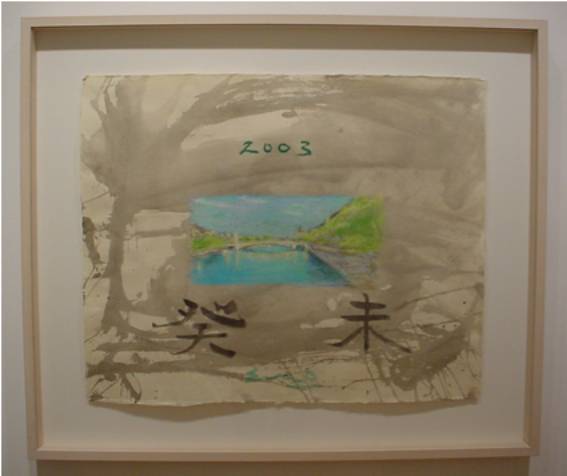

大津英敏 「セーヌ川と白い橋」

十二月のある日、福井の紙の里に行った日のことを思い出す。紙が好きで、伝統を守りながら、新しい紙作りにあこがれにも似た思いを持つ人たちと、つかの間一緒に同じ空間と時間を共有したことが懐かしく思い出される。造り上げられた紙に、洋風えのぐ、パステルで試みたが、初々しい自分の気持ちが感じられた。

平松礼二 「睡蓮」

紙との語らい

絵画の第一歩を和紙に染めて以来四十数年間たつ。鳥の子、画仙、麻紙などさまざまな紙に実制作してきた。墨、岩絵具、水干絵具、金属素材などの画材を使用しながら。正直に言って悪戦苦闘そのもの。現在に至っても和紙を意のままに使うことが出来ない。それほど困難な素材である。和紙は作者の意や心を明快に拒否する。和紙自体が常に独立した美と機能を備えているからだ。この苦闘が語らいに変ったとき、紙から画家として認められるように思える。

高橋幸彦 「連なり・山水」

和紙は非常にデリケートな反応を示し、あまり試行錯誤を許さぬ繊細さを持っていた。種々の紙、布をコラージュして、リキテックス、木炭、パステルを重ねて塗るという方法で描いた。和紙の繊細さを如何にして、自分に引き寄せるかという事におもしろみを感じた。「連なり・山水」は群像でもあり、私の山水画でもあります存在の本質、ただ在ることをシンプルな形で描きたかった。

田中康夫 「風の祭」

額の内側、厚さ(深さ)6cmの空間に質の異なる素材を混合する時の全体を支える基底材が今回は和紙である。手漉き和紙(厚手)から起こる紙の反りを自然のまま残すことを選んでみた。その方法として裏打ちに銅箔キャンバスを用い接着剤は澱粉糊を使用した。裏打ちの乾燥段階では、適当な重さを加え反りの加減を調整した。完全に乾燥した後の和紙は湿度・温度の変化にも影響されず、和紙の反りが形象として残った。

松下宣廉 「銀鶏鳥」

岩野製紙所を見学し和紙の重要さと多用性を再認識する。今回使用させていただいた白土紙は堅牢な地肌のため作業が容易だった。ドーサ引きの段階では和紙が特厚のためもあり吸水性が高くドーサの量は多めでした。実験的に張った箔も紙の表面が滑らかなせいかよく接着しました。出品した銀鶏鳥の愚作は免れませんが、白土の地肌を生かしきれなかったのは心残りです。

北條正庸 「家」

和紙は日本の伝統産業の一つで日常の生活に必要な物の一つであると共に、風土と文化が生み出した和紙は特に文化の中に深くかかわり、書、絵画には欠かすことの出来ない基底材である。この度、共同研究に和紙をテーマに考察し、新しい可能性を研究の課題としたことで福井県今立町を訪れた。竹内栖鳳の栖鳳紙、小杉放庵の放庵紙にみられる制作用和紙の原点とも言われる岩野家。三代にわたる平三郎氏の技術と研究の結果、生み出された雲肌麻紙、この紙漉きを体験し、提案による10数種類の研究室スタッフ用制作紙をそれぞれの新しい可能性を考察し、作品を制作し発表に至った。

発表作品

白土の多く入った麻紙に針金でデッサンをし、複数の紙を重ねて版画プレス機によるプレス。

つづき