大正のモボ・モガ カンカン帽

「復興亜細亜の諸問題」大川周明 「支那革命外史」北一輝

杉浦非水 渡欧1922.11-1924.1

関東大震災 マグニチュード7.9 9月23日

大東文化学院(北令吉:講師 論理・心理学)

石田英一郎 検挙 京都学連事件(最初の治安維持法適用事件)学生社会科学連合会会員

「芸術を基調とせる低学年の教育記録」霜田静志

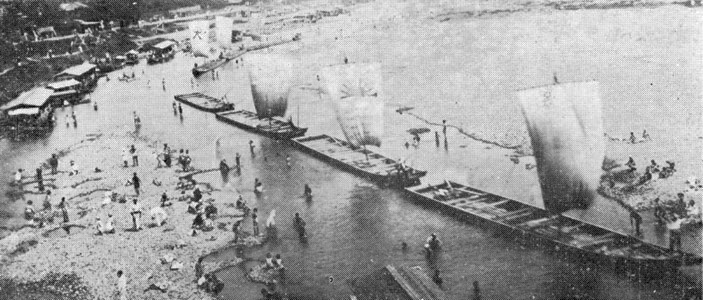

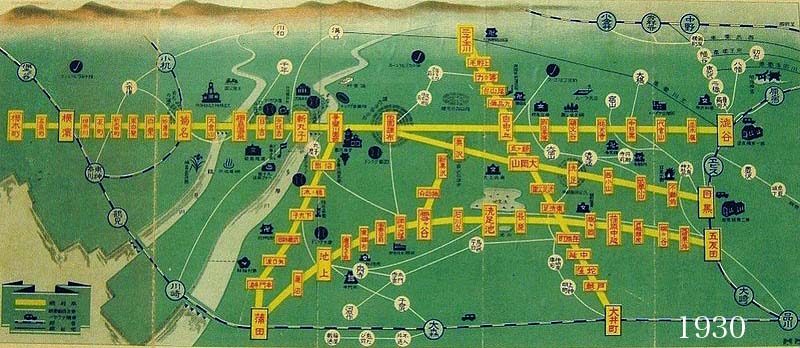

大震災の復興特需による多摩川砂利運搬 1907-1938玉川電気鉄道 1938-1969東京横浜電鉄:東京急行電鉄

[kanako's web]

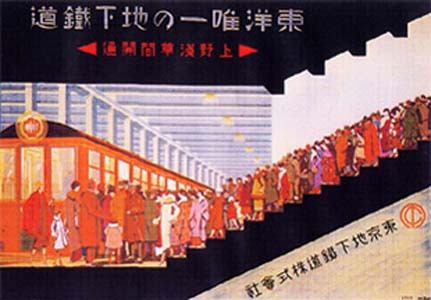

[kanako's web]「東洋唯一の地下鉄道」杉浦非水 月刊ポスター研究雑誌『アフィッシュ』 大塚均 小泉癸巳男『版画東京百景』

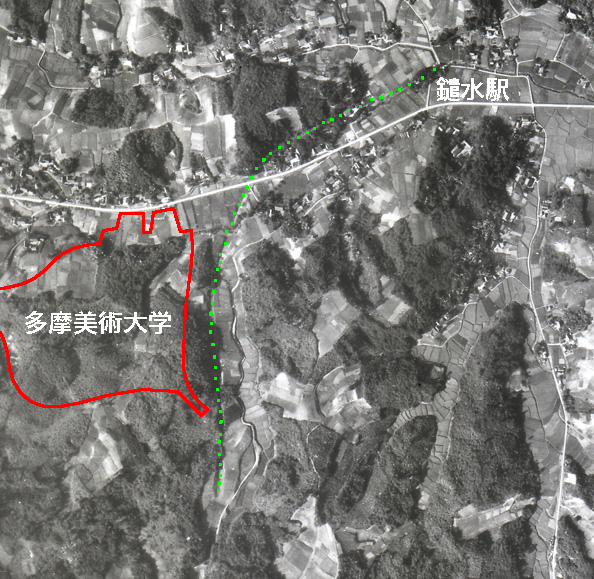

→軌道工事跡の拡大写真 南津電気鉄道株式会社事件 鑓水停車場で起工式するが、震災復興特需が終了し倒産する。鑓水商人の邸宅の多くが解体されて売却される。

鑓水村

石田英一郎 不敬罪(入獄 -1934年) 三・一五事件および京都学連事件に連座して男爵爵位を返上。押収された中学時代の日記帳の一節をとらえられる

福沢桃介 財界引退 (代議士 野党政友倶楽部)

校主:木下成太郎 校長:北令吉

日本画科 西洋画科 工芸図案科

(1931 彫刻科 師範科)

満州国 建国 愛新覚羅溥儀

「映画国策樹立ニ関スル建議案」岩瀬亮 .

「昭和研究会」常任委員:三木清 「学芸自由同盟」常任幹事:三木清

「短歌至上主義」創刊 杉浦翠子:主幹

京大(滝川)事件 (1946黒沢明監督「わが青春に悔なし」[] []

『復活』を通して見たるトルストイの刑法観 犯人に対して報復的態度で臨む前に犯罪の原因を検討すべき

常任評議員となる 帝展審査員

日本画科4名 西洋画科7名 工芸図案科5名

[銀座] 笠松紫浪《春の夜―銀座》 京王パラダイス

「帝国美術院改組」新文展 美術界の挙国一致体制

「大日本映画協会」設立 機関誌「日本映画」創刊

「帝国工芸」富本憲吉 山川岩雄

帝国武術学校 同盟休校事件

「多摩帝国美術学校」設立 学生67名

校長:杉浦非水(図案主任)

中村岳陵(日本画主任)1937文展審査員

牧野虎雄(西洋画主任)1926帝展審査員

吉田三郎(彫刻主任) 1922帝展審査員

北令吉 名誉校長2・26事件直前の総選挙で無所属当選

2・26事件 北一輝 憲兵隊に検挙(1937.8.19 銃殺刑)

「国防全線八千粁」日本国策映画研究所製作 日活配給

浅岡信夫 製作 (1925 映画俳優 1943 衆議院議員)

北令吉 原作 (1935 帝国美術学校創立者 初代校長)

藤原繁太郎 監修(1947 衆議院議員日本社会党 1953 多摩美術大学理事)

女子部を設置

『デセグノ』創刊1号-10号

「杉浦非水図案生活30周年」展

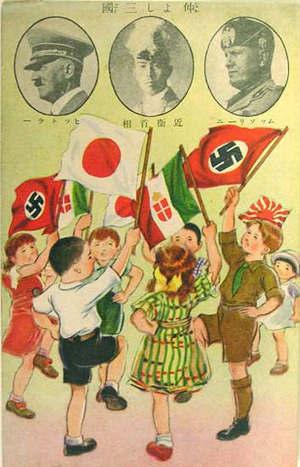

日中戦争 軍事教練始まる ナチスドイツ+日本合作映画「新しき土」

「日本の現実」中央公論1月号三木清

「文化研究会」三木清:委員長 中島健蔵:委員

「ニュー・バウハウス アメリカン・スクール・オブ・デザイン」-1946

丹羽武朝:東京横浜電鉄常務取締役

松浦由太郎:元目蒲・舊東横兩電鐵會社常務

杉浦朝武:多摩帝国美術学校校長

ポ−ランド侵攻

ポ−ランド侵攻

『多摩美術』創刊

出征学生に慰問袋発送

[大政翼賛の歌]

ミシエム

大平洋戦争

[報国団結成]

理事:成田千里 豊島師範学校学校長 東京第二師範学校

『多摩美術』第4号

理事:斉藤浩

理事:野添敦義 近代犯罪科学

図案科1棟を残して校舎を焼失する

敗戦占領下のデザイン デペンデントハウス 黒沢明監督「わが青春に悔なし」[] [] 民主主義映画

「財団法人多摩帝国美術学校」

上条秀介:昭和医科大学長、同附属医院長

石井吉五郎:同教授

学生募集を行い授業を再開

理事長:杉浦非水

校長:井上忻治

モダンアート夏期講座開催

フィンランド白色デザイン

朝鮮戦争

「多摩美術短期大学」絵画科・彫刻科・造形図案科

学長:井上忻治

「学校法人多摩美術大学」

理事長:杉浦朝武

理事:井上忻治

理事:上条秀介

理事:石井吉五郎

理事:藤原繁太郎 衆議院日本社会党水産委員会

理事逸:見梅栄

理事:村田晴彦 佐渡

監事:斎藤浩

監事:池留三 弁護士 佐渡

「多摩美術大学」絵画科・彫刻科・図案科

学長:井上忻治、美術学部長:逸見梅栄

入学者135名

ニューヨーク貿易斡旋所ジェトロ

学園長:逸見梅栄

教育職員免許状授与所要資格認可

多摩芸術学園に写真科を新設

ポール・ランド 来学、名誉教授として迎える

多摩芸術学園溝ノ口校地校舎を購入

八王子校地の購入が始まる 縄文遺跡出土

夏期講習会開催

溝ノ口 学生寮

図案科をデザイン科と改称

全学ストライキ

全学ストライキ

→拡大 環状八号道路工事、立ち退き反対中の多摩美術大学 |

|

首都園整備計画/多摩ニュータウン

八王子校地に合掌造移築

大場磐雄 鑓水縄文人の発掘(折口信夫の五博士)

八王子に運動場

土地区画整理事業

東京急行電鉄田園都市線開業 宮崎台トンネル

純林苑完成

八王子校地に民俗資料館完成

上野毛実習棟、L.R棟(現2号館)

多摩芸術学園長:松葉良

学長:石田英一郎

石田ビジョン「総合美術大学構想」を発表

石田英一郎大学葬

上野毛全学占拠で授業停止

芸術学科、建築科の設置認可

全学教授会発足

八王子校地に本館、学生寮、完成

大阪万国博覧会

三島由紀夫自害

高田忠が学長候補に当選、真下信一学長に変更。

ニクソン・ショック(兌換停止)

建築科開講

日光東照宮建造物装飾文様採集調査

美術学部の八王子校舎移転開始

以降実習校舎11棟が順次完成

RCA建築設計

夏休み7月20日午後 関京子さん殺害される。

多摩芸術学園、デザイン科を新設

美術学部の八王子移転完了

理事長:学長代行:内藤頼博

村田晴彦没大学葬

井上忻治没

専修学校多摩芸術学園(絵画科増設、6学科体制)

多摩芸術学園25周年記念式典

アートセンター・カレッジと交流開始

学芸員資格認定指定校となる

シルパコーン大学と国際交流協定を締結

創立50周年記念式典

学長:後藤狷士

アップルジャパンと産学共同

中央工芸美術学院(北京)と国際交流協定

多摩美術大学広報『たまびNEWS』創刊

宮崎駿『平成狸合戦ぽんぽこ』

建畠「オリガン」を発掘修理

美術参考資料館を附属美術館と改称

「国際ミニプリント・トリエンナーレ」展

校友会設立 立体会解散

大学院を昼夜開講制とする

弘益大学校と国際交流協定

東亜大学校と国際交流協定

情報デザイン学科設置 改組

工芸・生産デザイン・環境デザイン学科設置

グラフィックデザイン、絵画、彫刻学科改称

芸術学専攻修士課程設置

美術学部オープンキャンパス

デザイン棟、彫刻棟、工芸棟が完成する

造形表現学部 造形・デザイン・映像演劇学科設置

自己点検報告書を発行

TAUホール

グリーンホール完成

ヘルシンキ美術大学と国際交流協定

メディアセンター完成

「20世紀ポスターデザイン」展

博士後期課程美術を新設

清華大学美術学院と国際交流協定

立体棟解体

造形表現学部第1回卒業式挙行、卒業生208名

自己点検評価 授業アンケート

正門周辺完了

川本喜八郎「死者の書」人形アニメ制作

研究センタ設置 芸術人類学研究所

学長:清田義英

第2工作センター、東門

中央新幹線着工(2027年開業)